どうしてバラが無農薬でも大丈夫なの?私には信じられないし上手くいくはずがない

バラの無農薬栽培?どうせ病気や害虫が出ても我慢しろって事だろ?面倒くさい…

無農薬なんてバラの資材を売るための宣伝文句でしょ、無理だって!

結局は農薬派は肩身の狭い思いをすることになってしまったのですが、未だに初心者相手に農薬を使わせるナーセリーや店があるそうです。

悲しいかな、バラブームが木っ端微塵に壊れていったのはこの農薬であることは誰もが承知していることです。

農薬を散布すればバラの香りを思い切り吸うこともできません。食卓に飾ることも、食用やお風呂などとんでもない…バラの花の価値が無くなってしまいます。

何のためにバラを育てているのか…

ここでご提案!

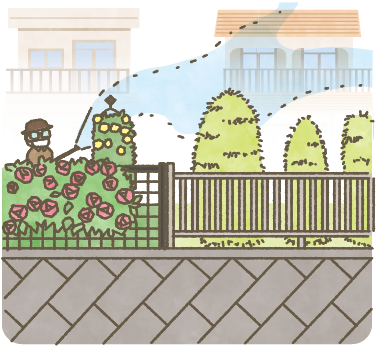

「自分さえ良ければ!」という考えなど微塵も持っていないけど、致し方なく化学農薬を住宅地で使ってしまっている方へ!

これを機に自分さえ良ければバラガーデナーから脱却しませんか?

化学農薬を使うことは悪いことだと自覚しているけどバラのためには使わざるを得ないと思い込んでる…

でも、家族やご近所の目が気になるし、なにより罪悪感が拭えることはないので精神的苦痛は相当なはずです。

かといって無農薬だとバラがダメになるのが怖いですよね?この葛藤はプロもアマチュアも同じです。

でもね、無農薬でも薔薇が元気に育てば問題なしですよね!答えはカンタン(*^▽^*)

まずは化学農薬を手放すことから始めて、いずれは有機栽培に向かって行きましょう!

日本の自然や生態系を大事にできるバラガーデナーの第一歩です!SDGsの第一歩も無農薬栽培から!

まずは勇気を持ってやってみましょう!

農薬で管理してきた畑や庭と無農薬で管理できる畑や庭は別モノです!

無農薬栽培を目指すとき、多くの人が間違えてしまうのは…

今までの栽培(慣行栽培)から農薬に変わる無農薬資材を使って無農薬栽培しよう

と考えてしまうことです。

農薬を使わないから、農薬に取って代わる農薬ではないモノを使えばなんとかなる…

これで無農薬は上手くいかなくなります。

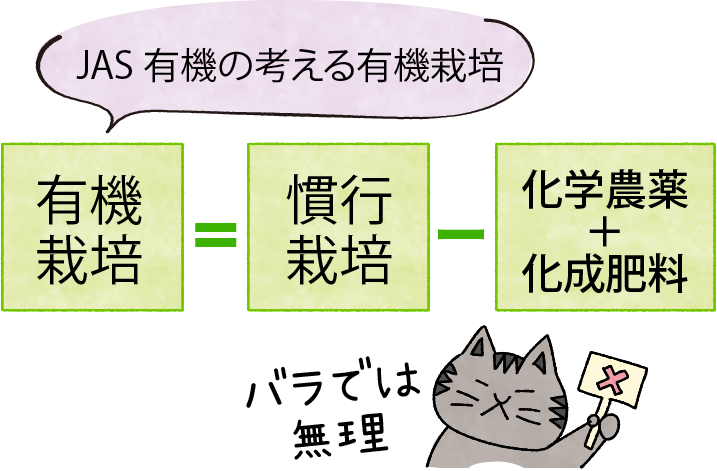

そもそも、JAS有機という規格が多くの人たちに有機栽培を勘違いさせてしまいました。

JASの考える有機栽培=慣行栽培-(化学農薬+化成肥料)

これね、やれる作物はかなり限られます。バラでは無理(*^▽^*)私でも無理…

本来の有機栽培ではないJAS有機が有機栽培とされてしまったわけです。

まずは現状おこなっている慣行栽培(化学肥料や化成肥料を使う栽培)の真実を理解しましょう。

慣行栽培は成育重視・利便性重視・コスト重視で植物を育てるので病害虫がとても出やすい環境や条件となります。この病害虫を農薬で抑え込んでいるのが慣行栽培です。

そして、この慣行栽培の農薬の部分だけを無農薬資材でなんとかしようと考えた無農薬栽培をやろうと考えちゃうわけですね。

そうなると、農薬と無農薬資材はどちらが病害虫に効果があるんだ?となります。

もちろん、農薬のほうが断然に毒性が強いので効果は農薬が圧勝します。

結果、無農薬栽培できない人となるのです。もしくは農薬に負けない無農薬資材を求めさまようことに…

違うんですよ!ここがすでに!

農薬で管理してきた畑や庭は農薬を使わないと管理できないんです。

無農薬栽培をするのなら、無農薬栽培で管理できる畑や庭にしないといけない。

これはガーデニングも農業もまったく同じです。

これを何も考えずに「とっておき」や「目からうろこ」ばかりに惑わされ、行き着く先は非科学的な方向へ…

もちろん、これで無農薬栽培が上手くいくことはありません。

農薬の本当を知っておこう!

農薬とは字のごとく農業において使用する薬のことです。

農水省が農薬の利権を守るために「植物を栽培する行為はすべて農業と見なす」という、とんでもないことを言っているのですが…

これにより、住宅地のガーデニングどころか室内の観葉植物でさえ病害虫対策は農薬使用を農水省が強制しています。

が…もちろんこのような横暴な行為、世界レベルで批判されるべき行為が許されることはありません。

未だに農薬の利権を守る動きを農水省は取りますが、もう時間の問題かな?と思います。

ここでは、皆さんに農薬とはどういうモノか?をカンタンに知ってもらいます。

農薬とは大きく分けて5つあります。

農薬の分類

![]() 殺虫剤…虫を殺す

殺虫剤…虫を殺す

![]() 殺菌剤…菌を殺す

殺菌剤…菌を殺す

![]() 除草剤…草を枯らす

除草剤…草を枯らす

![]() 展着剤…殺虫剤や殺菌剤の効果を残す

展着剤…殺虫剤や殺菌剤の効果を残す

![]() 生物農薬…テントウムシなど

生物農薬…テントウムシなど

カンタンに言うと、薬とは言っても何かを治すわけではありません。

殺虫剤は良い虫も悪い虫もまとめて殺します。殺菌剤は良い菌も悪い菌もすべて殺菌します。

つまり、殺すのが目的のモノです。

一方でテントウムシやチリダニ、カブリダニという生き物まで農薬にされています。

これは農薬の終焉を告げている感じがしますね(*^▽^*)

テントウムシやチリダニだけではなく、カマキリやクサカゲロウなどの益虫たちは無農薬栽培をしていればやがて自然に姿を現します。

お金を使って殺虫剤を撒いて益虫を殺し、お金を出して益虫を買うという…変な農業が日本にはあります。

この結果、農薬で管理している庭には生物感がまったくありません。現れても害虫しか現れません。

一方、無農薬栽培で管理できる庭には生物感が溢れています。害虫も居ますが益虫もそれに見合って存在しています。

▼ピーキャット4コマ漫画もチェック!

テントウムシが農薬扱いで虫たちからの嫌われ者に!?

皆さんは農薬散布すれば損します!

バラ園はバラを見せるために農薬散布しています。

ナーセリーはバラを作るために農薬散布しています。

園芸店はバラを売るために農薬散布しています。

その理由は…ズバリお金儲けのためです。得するように損しないようにこのご時世でも農薬散布を続けています。

では、住宅地でバラを育てているガーデナーで農薬散布している人たちは何を求めているのでしょうか?

バラには現実的なところと文化的なところがあります。

バラを育て花を咲かせること

バラの花を愛でて、飾り、彩り、食し、触れること

この現実的なところと文化的なところ、これをどれぐらいの割合で求めるかは人それぞれです。

当店では、現実的なところのバラ栽培セミナーと文化的なところのゆうきバラの会があります。

どちらも大事でどちらも同じようにバラガーデナーには必要です。

では、ガーデナーが農薬を使用するということはどういうことなのでしょうか?

たとえばオルトランDXやベストガードなどはネオニコチノイド系殺虫剤で、浸透性の殺虫剤なので、農薬を使用すれば、バラの花にも農薬成分がたくさん存在するようになります。

ベストガードはスリップス(アザミウマ)に効果を示します。スリップスが花を食そうとしたら花に浸透しているネオニコチノイド系殺虫剤の成分で死にます。

ということは?

そうです、殺虫剤を使ってるバラの花はネオニコチノイド系殺虫剤に汚染された花となりますので、食したり、テーブルに飾ったり、お風呂に浮かべることもできません。

バラの醍醐味でもある香りを思いきり嗅ぐこともできません。

文化的なところは失い、見るだけのバラの花になります。

バラのガーデニングにとって文化的なところを失うのは大きな損失です!

なのに農薬散布を続けている人は、ハッキリ言って勘違いしてしまっています。

バラを育てている以上、花が咲かないのは損だと思っています。花が咲けば得したと思っています。

でも、咲いた花が最初から農薬に汚染されています。咲いても損、咲かなくても損…とても無意味だからバラブームは過ぎてしまったのです。

見るだけのバラの花は…正直、飽きちゃう人がとっても多いですね。

見るだけのために1年間通したバラの管理は割に合うのか?実は私もそう思います(*^▽^*)

見るだけでは割に合わないから必要以上にバラの苗を買っちゃうのでは?とも…

農薬散布が得か損か、いろいろなことを交えて考えてみてくださいね!

バラ栽培のレベルが上がらないからバラを楽しめない…

先ほどもお話ししましたが、バラには現実的なところと文化的なところがあります。

バラを育て花を咲かせること

バラの花を愛でて、飾り、彩り、食し、触れること

これはしっかりと覚えておいてください。バラのガーデニングにはどちらも大事です。

そして、多くのガーデナーは現実的なところでうまくいかないから文化的なところを犠牲にしてしまいます。

■農薬散布してバラの花を汚染してでも病害虫に対処する

■農薬を使いたくないから農薬を使わなくても育つという品種ばかりにする

現実的なところが上手くいかないから文化的なところを犠牲にしていく…

栽培レベルが低いままだと考えられることはこうなってしまいます。そりゃ楽しくないですよね…

バラに大事な文化的なところがドンドン消えていきます。

では、どうしてプロと呼ばれているバラ園やナーセリーや園芸店は上記のことばかり言うのでしょうか?

この人たちは文化的なところは持ち合わせていないのでしょうか?

これは言いませんが、間違いないことはこれです。

今の時代、誰も農薬散布したいとは思っていない!でも、それしか手段を持っていないから…

昔は農薬自慢がいましたけどね、農薬を使うとプロっぽいと憧れる人も多かったです。

でも、今の時代は誰も農薬を使いたくない、使いたくないけれど農薬しか使ってこなかったから別の手段がわからない…

なにげに誤魔化しながら続けているのが今の時代で、農家さんたちはこういう人が圧倒的に多くなっています。

じゃあ、バラが文化的にあるために現実的(バラ栽培)を習えば良いよね!

これが当店の考え方です。

有機栽培とか無農薬栽培とか、それ以前にバラの文化的価値を取り戻すことが大事なんですね!

逆に言うと…

バラの文化的価値を取り戻すために有機栽培がある!

これが当店のバラへの愛情です。

農業では有機栽培技術を取り入れた慣行栽培が盛んになっています

畑は土壌消毒され、その土壌に化成肥料をぶち込み、農薬漬けで栽培する

従来の慣行栽培農家はこういうイメージを持たれてしまっていますが…

20年以上前は確かにそういう農家は多かったです。農薬自慢があちらこちらで聞かれました。

でも、今は時代が違います。

有機栽培技術を取り入れ、出来る限りの減農薬栽培を実践している慣行農家が圧倒的に多くなっています。

本来の有機栽培とたいして違わず、時期的に農薬を使うことで慣行栽培となっている農家が多くなっています。

農薬は安全だ!使って何が悪い!

一昔前まではけっこう言い合いになっていましたが、今は農薬は安全だと言う人はほとんどおらず、危険だからこそ適正利用を徹底することがされています。

これにより、食の安全はしっかり守られてはいますが…

食の安全は個人差が大きいので、私はこれ以上は口出しはしません。

ただ、農薬曝露の危険性や環境保全についてはまだまだ足りません。

現状の農薬問題は食の安全ではなく、農薬曝露の危険性や環境保全であることを改めて認識していきましょう。

益虫を呼び込むには餌となる害虫をむやみに殺さないこと!

農薬の殺虫剤を散布すれば害虫も益虫も死んでしまいます。そして次には害虫しか現れませんのでまた殺虫剤で殺すことになります。

これを永遠に繰り返すのが農薬に頼った栽培です。

ですから、益虫を存在させたいのであれば殺虫剤は散布できません。

ですから、益虫を存在させたいのであれば殺虫剤は散布できません。

また、益虫を呼び込むためには餌となる害虫が必要です。

アブラ虫や小さい芋虫などは益虫の餌です。生き物は食べ物があるからそこに存在してくれます。

「無農薬するには害虫と共存しなければいけない、害虫の食害はある程度は我慢しなければいけない」というのは、こういうことです。

それを、「農薬散布しないと害虫は出るけど我慢しろ」と受け取る人が多いようですが、これは無知だからです。

ただ、こういうこと言うと「害虫がいて葉っぱが食害を受けていても殺せないのか?」と極端なことを嫌みで言う人がいます。

もちろん、そういうことではありません。

バラの生育に問題が出ない程度に害虫を存在させましょうということですね。

子供じゃないので、これぐらいは判断できると思います。

農薬は殺すことを考え、無農薬は増やさないことを考える!

- 農薬使用…良くも悪くも菌や虫はすべて皆殺しする考え方

- 無農薬栽培…悪い菌や虫を一方的に増やさない考え方

- 有機栽培…菌や虫の生態系を作りバランスを取っていく考え方

農薬を使用する慣行栽培と有機栽培は菌や虫の考え方が180度違うことは理解できますよね。

農薬使用は菌や虫の存在・生態系の存在を否定します。有機栽培は生態系を利用した栽培となります。

無農薬栽培は有機栽培の手前のような考え方ですね。有機栽培ではないので生態系は作れないけど菌や虫を意識する事は大事です。

ここではカンタンにこう考えてください。

無農薬栽培は自分のところで病原菌や害虫を増やさないことを第一に考える

無農薬栽培はバラの品種を選ぶのではなく、配置を考える

バラ栽培にとって、とてもつまらない押しつけが横行しているようです…

「無農薬栽培だから病害虫に強いバラを育てる」

…それってつまらないですよね?そうでもない?

だって、そういう強いバラだけの庭というのはこういうことですよね?

「私は農薬を使わないとバラを育てられない腕なので、無農薬をやるためにこんな品種ばかりになりました」というテーマの庭になります。

どうしてバラを育てているの?どうしてバラの庭なの?どうしてあなたはバラガーデナーなの?

バラには現実的なことと文化的なことがあります。両方がとても大事です。

たとえば、野菜や果物というのは育てて収穫するという現実的なことになりますので育てることに注力します。

ですから病気に強い品種という現実的な選択は正しいと言えます。

一方、バラというのは現実的なことと文化的なことが混在しています。

庭にはテーマがあり、デザインがあり、バラとはふれ合いがあり、野菜や果物の収穫するための栽培とは違います。

文化的な意味合いがとても大きいのに、現実的なところでつまづく(上手く育てられない)からと文化的なところを犠牲にする…

私がよく言うフンガーガーデン(別途参照)の典型的な考え方です(*^▽^*)

品種に関してはもっと知ってもっと考えていきましょう!

強いか弱いかなんて知っていても、それが育てるバラを選ぶ最優先事項にはなりません。

本当にバラ好きなら見るところが違います。

■同じ病気にかかりやすいバラを隣同士に植えない

■ベト病にかかりやすい品種は風通し最優先で植える

■肥料を多く必要としない品種を低い場所には植えない

■黒点にやられやすい品種は下葉部分の風通しを得ていく

…

そのバラの性質を観察し知った上で、ではどうするのか、を考えて楽しむのが栽培です。

こういうバラの知識はいっぱいあります。有機栽培ならさらに多くあります。

バラを育てていけば、環境や育て方次第で、バラの育てやすさは変わってくるということもすぐにわかる事です。

強い弱いなんていうのはバラをあまり知らないから知りたくなることですね。

初めてバラを始めようという方、初心者さんの入り口の話です。

本当にバラを知るというのは、そのバラの特性をしっかり理解し、少しでも有利になるようにしてあげることです。

フンガーガーデナーから卒業しましょう!

フンガーガーデン、フンガーガーデナーというのは、私が勝手に命名したモノなんですが…

バラの世界って何故かイメージと現実が違うんですよね。

バラのイメージだから、本来は癒やされるとか心静かに穏やかにという優しげな世界ですよね?違いますか?

私はそう思っています。このご時世ですが、私はバラたちに癒やされています。

一方…

「きゃーキレイ!癒やされるー!フンガーーーー!」というのをバラ園でよく見かけます。

「いやあああー害虫が出た!このヤロー、フンガーーーー!」と鬼の形相で殺虫剤を散布し…

「きゃあああー葉っぱに黒い点が!消毒だあ、フンガーーー!」と悪魔の顔つきで殺菌剤を散布し…

「薔薇が咲き誇る!薔薇のブーケ!フンガーーー!」と農薬を気にせず、家族やご近所も気にせず…

…

アドレナリン全開?ドーパミンが全開?、ヒステリックな世界なのがバラガーデニングになっちゃってる人がとても多いんですよね。

そしてより多く、より大きくばかりを求めて、バラ本来の美しさよりも可憐さよりも理解しがたい価値を大事にしようとする…

結果として農薬使いまくり、肥料入れまくり…

欲にまみれたバラ栽培は、もちろんバラたちにとっては大迷惑…でも、病害虫たちは大歓迎!

バラの楽しみ方、間違ってないですか?

4~50年前と、今では生き物への考え方はまるで変わってきています。

ペットたちも同じですよね。ペットたちも昔は畜生だったけど、今は家族の一員です。

バラともちゃんとお付き合いしていきましょう!

バラたちはアドレナリンの材料ではなく、ヒステリックの要員でもありません。

笑顔で接してあげてくださいよ!

バラに大きいとか立派という価値は本当にありますか?健康的で誰からも愛される綺麗な花が咲いて欲しいと思いませんか?

生き物に充実を求める愚かさを捨てましょう!

バラに「充実」なんて言葉を使う人がいますが…

バラのことを何もわかっていない人だなあと、私はいつも思っています。

「充実した枝には良い花が咲く」って、こんなデタラメをカンタンに信じちゃう人がいます。

生き物を知らないと、こういうことまで信じちゃうんですねえ…

人間が充実するっていつでしょうか?男なら28歳ぐらい?女性なら22歳ぐらいなのかな?

じゃあ、私らもう随分昔に終わってますねえ(*^▽^*)

じゃあ、皆さんのワンコやニャーたちは?充実していますか?

さて、どうなんだろ?いつまでも可愛いですけどねえ(*^▽^*)

で…バラの充実って何ですか?株の大きさ?古くなった枝のこと?何の充実を求めているんでしょうか?

これね、バラを知らないから言葉も出てこなくて誤魔化しているだけの言葉なんですね。

実際に「充実」という言葉を使っている人に「充実ってどういうこと?」って聞いたらまったく答えられないのが現実です。

でも、この「充実」という幻を追い求めちゃう人たちが多いんですよね…

結局は「人間から見て見た目が良い株」ってことになるんだけど、見た目が良い株が良い花を咲かす株じゃないしねえ(*^▽^*)

結局は意味の無いことを追いかけちゃうって事なんです。

そして、そのためにせっかくの新苗の花を見ずに蕾を取っちゃったり、大量の肥料を入れたり、バラが葉っぱを落としたいのに必死で農薬散布したり…

いつまでも幻の「充実した株」を追い求めるんですよね…

良い花が咲くのは、つる性バラなら昨年伸びたシュートです。木立性バラなら剪定を入れてのことです。

植物は動物と違って細胞の老化が早いのですが、次々と細胞を作り出せます。ですから新しい細胞が良い花を咲かせます。

つまり、バラとは古い細胞を捨て新しい細胞を作ることで育っていく植物なので、それに合わせて育ててあげるのがバラ栽培です。

こういう事を知っているだけで無農薬栽培に進みやすくなります。

一方、古い細胞を「充実した」と言っていたら、いつまでも病害虫が止まらないと農薬を散布し、肥料が効かないと肥料過多にする栽培になってしまいます。

無農薬栽培のヒントは有機栽培にたくさんあります!

無農薬栽培のやり方はいろいろ覚えなければいけないのでここではとても書き切れません。

無農薬栽培のやり方はいろいろ覚えなければいけないのでここではとても書き切れません。

でも、無農薬栽培の最高峰が有機栽培ですので、有機栽培には無農薬栽培のヒントがたくさんあります。

有機栽培は最先端の栽培技術なので科学的見地など難しいこともたくさんありますが、無農薬栽培ならそこまで踏み込まなくてもおこなうことはできます。

有機栽培にはいろいろな技術ややり方がありますので、できることからやっていくのも良いと思います。

もちろん、有機栽培にチャレンジする方は大歓迎です。

すでに多くのバラガーデナーがピーキャット流の有機栽培を実践していますし、実績は豊富です。

まずは自分さえ良ければガーデナーを卒業し、フンガーガーデナーからも卒業し…

バラで遊び、バラと触れ合っていけるバラガーデナーになってくださいね!本当の楽しさはまだまだこれからです!

まだまだあなたはバラの本当の楽しさ、美しさに出会えてはいない…

SDGsを実践しながらバラ栽培も存分に楽しみませんか?