定義は好きじゃないけど、結局は無農薬栽培ってこういうことだよね!ということを書いてみました。

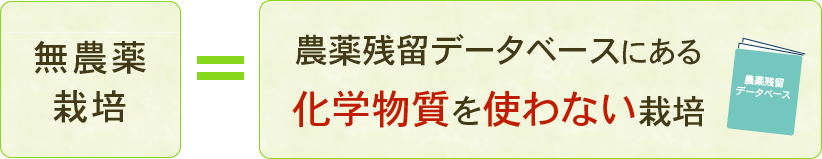

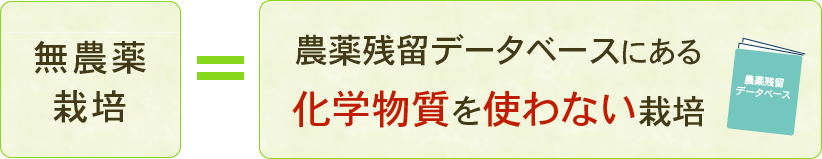

×無農薬栽培…登録農薬を使わない栽培

○無農薬栽培…農薬残留データベースにある化学物質を使わない栽培

農薬は農家も家庭菜園家もガーデナーも関係することなので、とってもわかりやすく無農薬栽培とはこういうことだとしています。

無農薬栽培を知るには農薬リスクから知ろう!

まずは農薬というのはどういうリスクがあるのか?を挙げてみます。

1.食の安全

作物に残留した農薬成分が人体に影響をもたらすリスクがあります。

2.農薬の曝露

農薬を散布などで使用したとき、使用者や従業員、近隣住民などが農薬にさらされる危険があります。

3.環境破壊

使用した農薬成分が農薬散布地域外に飛散もしくは流出すれば、自然や生き物に影響するリスクがあります。

これに対し、農薬を使わないことで農薬リスクを無くすのが無農薬栽培です。

では、農薬とは本当に食の安全を損ねたり、農薬曝露が危険であったり、環境破壊を繰り返しているのでしょうか?

そうであるなら、農薬は許せませんよね!

でも、本当にそうでしょうか?

農薬がはちゃめちゃになった理由

農薬って、いろいろなモノが農薬登録されています。

・劇薬指定された猛毒のモノ

・農薬成分がしっかり含有されている農薬

・比較的安全な農薬

・農薬成分を含んでいないまったく安全なモノだけで作られた農薬

・害虫を食べてくれる益虫のテントウムシやダニ類まで…

何でもかんでも農薬になっています。

どうしてこんなことになっているのでしょうか?

これは農水省によるものです。

植物の病害虫防除は農薬でなければならない!という法の解釈により、危険なモノも安全なモノも普通の生き物も、病害虫防除で効果を示すなら農薬として登録しろ!と農水省が業者に強制したわけです。

これ、よく考えなくてもおかしな話です。

テントウムシの幼虫はアブラムシをいっぱい食べてくれます。成虫もそうです。

そして、そのテントウムシは日本全国の自然で存在しています。

でも、殺虫剤を使う農地ではテントウムシが存在していません。だから、テントウムシを農薬登録して販売しているわけです。

一方、有機栽培している農地では自然にテントウ虫がうじゃうじゃいます。

一方、有機栽培している農地では自然にテントウ虫がうじゃうじゃいます。

テントウムシに農薬リスクはありますか?

農薬には生物農薬とか、食品添加物とか、人体に影響しないモノだけで作られているとか、いろいろあります。

これらすべてを農水省は「植物の病害虫防除に効果があるとしたければ農薬登録!さもなくば、疑似資材として処分してやる!」としたわけです。

(この資料は今もしっかり残っています。)

- テントウムシはアブラ虫を食べて駆除します

⇒「よし、おまえは農薬だ!」 - カブリダニはハダニを食べてくれます

⇒「よし、おまえも農薬だ!」 - 重曹はうどんこ菌を殺菌してくれます

⇒「よし、何の疑いもなく農薬だ!」

…

(重曹はさらに特定防除資材へと…)

鍵をかけて保管しなければいけない劇薬とテントウムシが同じ農薬のくくりなんて、おかしな話ですよね。

無農薬の必要はあるのか?

先ほどの農薬リスクをもう一度出してみます。

そして、ひとつずつ無農薬である必要があるかどうかを書いてみます。

1.食の安全

農薬残留基準値が守られていれば無農薬である必要はない

2.農薬の曝露

使用者や従業員が曝露しないように防護し、ドリフト対策(薬剤を農薬散布地域外に飛ばさない)や農薬散布の告知、農薬散布地域の立ち入り禁止など徹底すれば無農薬である必要はない

3.環境破壊

農薬散布地域外に農薬を飛散もしくは流出させなければ無農薬である必要はない

これが徹底できるのであれば無農薬である必要はありません。

一方で、できていないのであれば農薬は悪となり、無農薬の必要性はさらに高まります。

無農薬は必要です!

無農薬栽培は必要不可欠です。

では、どういうことで無農薬栽培は必要となるのでしょうか?

1.農薬残留基準値チェックが存在していない場合

流通する作物には農薬残留基準値チェックが必須になっていますが、これは厚労省側ですので食べる作物以外は該当しません。

流通する作物には農薬残留基準値チェックが必須になっていますが、これは厚労省側ですので食べる作物以外は該当しません。

作物に付着すれば「食べる」以外でも曝露の危険がありますので、こういう作物は無農薬栽培であるべきです。

花卉類などが該当します。

2.農薬残留基準値チェックがおこなわれていないであろう流通の場合

農家がネット販売したり、個人の直売所で販売したりする場合は、農薬残留基準値チェックがされていないと消費者は考えるはずです。

農家がネット販売したり、個人の直売所で販売したりする場合は、農薬残留基準値チェックがされていないと消費者は考えるはずです。

そうなれば、当然ですが安心できる無農薬栽培を選択します。

消費者に安心していただくための無農薬栽培があります。

3.農薬曝露が避けられない場所

家庭菜園やガーデニングなどを住宅地で行う場合は、農薬曝露を回避するのが非常に困難です。

家庭菜園やガーデニングなどを住宅地で行う場合は、農薬曝露を回避するのが非常に困難です。

住宅地では農薬使用は実質的には無理です。

よって、無農薬栽培でなければいけません。

4.有機栽培をする場合

有機栽培は自然のサイクルを利用しますので、殺虫剤や殺菌剤は使えません。

有機栽培は自然のサイクルを利用しますので、殺虫剤や殺菌剤は使えません。

雑草を利用するとなれば除草剤も使いません。

必然的に無農薬栽培となっていきます。

農薬リスクは農薬成分だけに絞られる!

考えるべきリスク1:人体への影響

農薬リスクで一番考えるべきは人体への影響です。

つまりは、食の安全と農薬曝露ということになります。

この、人体への影響としては農薬残留基準値データベースに載っている化学物質が該当します。

考えるべきリスク2:環境への影響

次に考えるべきは環境への影響です。

これについては、農薬散布地域外に飛散もしくは流出した場合に起こることで、農薬散布地域内での影響は有機栽培に限られます。

ドリフト対策等しっかり行えば、農薬リスクとは農薬残留基準値データベースに載っている化学物質のみ該当すると考えて大丈夫です。

農薬成分を使わないのが無農薬栽培です!

×無農薬栽培…登録農薬を使わない栽培

○無農薬栽培…農薬残留データベースにある化学物質を使わない栽培

このデータベースに載っている農薬を使わないことを無農薬栽培とすることが、本来の無農薬栽培だと私は考えています。

この考えは、私自身はまったく変わっていません。

このデータベースに載っていなくて、成分的にも安全なもので、自然のサイクルにも影響せず環境にも影響しなければ、有機栽培でも無農薬栽培でも使って良いと私は考えます。